Uno sguardo al video - Cosa si muove negli schermi.

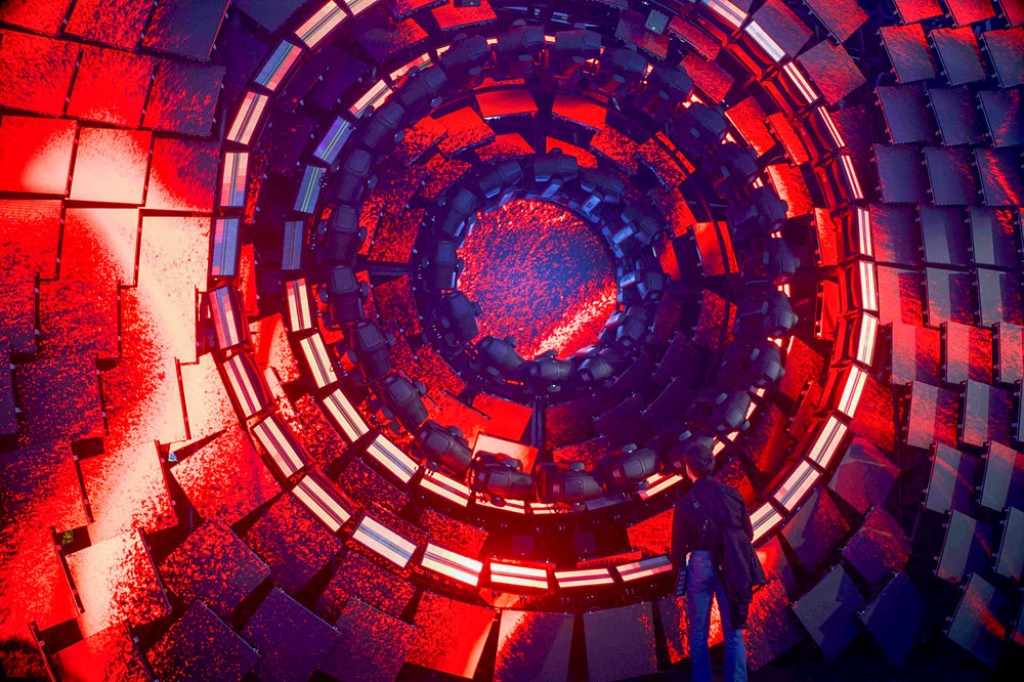

La sua presenza è ormai insostituibile sui palchi di tutto il mondo.

di Andrea Mordenti

Ultima arrivata tra le tecniche al servizio dello spettacolo, dalle prime sperimentazioni con le diapositive negli anni '70 agli enormi schermi interattivi di oggi, il settore video ha fatto molta strada per assicurarsi un posto di primo piano nell'industria e attualmente non c’è evento dal vivo, dal piccolo saggio al grande show di Las Vegas, che non sfrutti schermi LED o videoproiettori per intrattenere il pubblico con filmati, effetti grafici e riprese dal vivo.

È un linguaggio piuttosto giovane e quindi ancora in evoluzione, ma con tecniche e pratiche ormai consolidate: il video utilizza tecnologie dedicate, ma alcuni suoi elementi costitutivi derivano dall’evoluzione di sistemi provenienti da settori differenti. Iniziamo quindi con il definire meglio quello di cui stiamo parlando.

Il video

A voler essere precisi dovremmo identificare come video solo ciò che è stato prodotto da una telecamera. Può essere stato rielaborato, montato, editato, ma un video propriamente detto ha come sua origine una ripresa video.

Il concetto di video come sequenza di fotogrammi ottenuti attraverso dispositivi elettronici proviene dalla televisione. Le tecnologie necessarie alla cattura, alla trasmissione e alla riproduzione delle immagini in movimento sono nate e si sono evolute seguendo le esigenze dell’industria televisiva che richiedeva per il suo sviluppo una trasmissione stabile e una qualità uniforme sul territorio. Allo stesso tempo era necessario mantenere contenuti i costi degli apparecchi TV a fronte di investimenti infrastrutturali enormi. Per garantire l’affidabilità di tutta la catena, l’industria ha stabilito degli standard (PAL, NTSC, SECAM) cioè un insieme di specifiche tecniche adeguate ai sistemi in uso. Telecamere, regie, trasmettitori, antenne, cavi di collegamento e infine televisori dovevano essere tutti allineati ai parametri stabiliti dallo standard e i filmati, cioè i video propriamente detti, avere risoluzione e frequenza di fotogrammi corrispondenti. Come era accaduto per il cinema alcuni decenni prima, l’industria e i produttori di contenuti hanno dovuto trovare dei punti di compromesso e stabilire dei limiti. Alcune scelte sono state forse casuali, altre dettate da interessi economici e altre imposte da limiti tecnici, ma stabilire dei parametri validi per tutti ha permesso la diffusione di massa del mezzo televisivo.

Negli anni seguenti e in tempi recenti, con la digitalizzazione e l’evolversi delle tecnologie, gli standard si sono evoluti ed è stato quindi possibile e poi necessario fissarne dei nuovi (Full-HD, 4K, 8K) che sono quelli della TV di oggi che conosciamo.Non si può quindi parlare di video senza avere ben chiaro che esso esiste perché esiste la televisione, e che sono i codici stabiliti da questa industria a determinare i confini entro cui si opera. Lo standard infatti non dice solo come devono essere organizzate la ripresa e la trasmissione delle immagini dal punto di vista tecnico, ma in qualche modo anche “come” queste immagini devono essere fatte: il loro rapporto di aspetto, la loro frequenza di aggiornamento, la loro definizione, quali e quanti colori posso ottenere, eccetera.

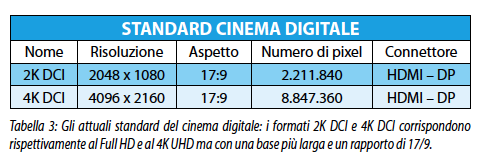

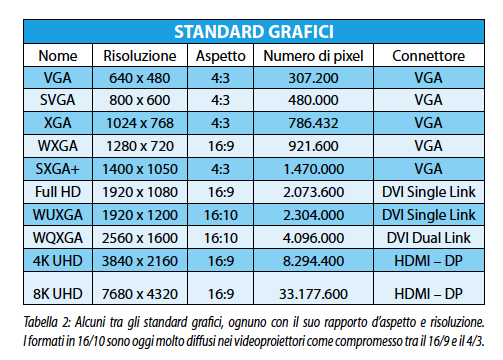

Nella tabella 1 sono riportati (con qualche approssimazione) i valori tipici degli standard più diffusi della televisione sia analogica che digitale, tra cui il rapporto di aspetto che può essere 4/3 (1,33:1) o 16/9 (1,77:1). Se ci pensiamo bene nelle arti figurative, fino all’avvento della fotografia, non c’era un rapporto standard nelle proporzioni del quadro; i quadri sono generalmente rettangolari, a volte quadrati, raramente tondi o con altre forme, ma non c’è un rapporto fisso e determinato tra base e altezza. La fotografia, il cinema e la televisione, per ovvie esigenze tecniche dovute alla loro interdipendenza con l’industria, hanno dovuto stabilire che il rapporto dovesse essere fissato una volta per tutte con poche variazioni nel corso dei decenni. Il formato 1,33:1 stabilito dai primi standard televisivi proviene direttamente dal cinema (Academy Standard, 1932) e quindi dal 35mm fotografico. Il formato 1,77:1 nasce invece nei primi anni ‘90 per la TV HD come misura di compromesso tra il 4/3 esistente e il Panavision (2,39:1) che nel frattempo era diventato il nuovo formato esteso per il cinema.

Gli standard, creati per limitazioni tecniche ormai superate o scelte di natura industriale sono alla fine diventati talmente pervasivi che oggi li consideriamo naturali e pubblichiamo le nostre foto su Instagram in 4/3 (Kodak) o in 1/1 (Polaroid) e i nostri video su TikTok in 16/9 (ma in verticale!) e ci sembrerebbe assurda benché originale l’idea di fare un video delle vacanze di forma rotonda o triangolare… e comunque, per vederlo, non ci sarebbe un televisore adatto.

Il computer

I primi computer erano meccanici e stampavano i risultati dei loro calcoli su uno scontrino simile a quello del supermercato. Appena è stato possibile avere interazioni più complesse e poter comunicare maggiori quantità di dati si è reso necessario un sistema di visione più efficiente e che potesse essere cancellato e riscritto infinite volte. Questo sistema esisteva già ed era inevitabilmente il televisore.

La nascente industria informatica aveva però esigenze diverse da quella televisiva: non doveva trasmettere un flusso audiovisivo sincronizzato su un vasto territorio, ma, almeno inizialmente, testi e cifre a pochi metri di distanza. Vennero sviluppati quindi degli apparati, dei sistemi e delle convenzioni che nulla avevano a che vedere con quelli della televisione, pur condividendone lo strumento. Il computer viene dotato di una scheda grafica in grado di aggiornare lo stato di un monitor a tubo catodico alla frequenza della tensione di rete e benché sotto forma di caratteri monocromatici verdi su schermo nero i semi del video digitale erano stati gettati e da lì a pochi decenni tutto sarebbe cambiato.

Nasce il concetto di pixel. Il computer ragiona in questo modo: stabilisce una griglia di punti e definisce il valore di luminosità e di colore per ciascuno. Come tante tessere di un mosaico effimero, che è già cambiato prima che il nostro occhio possa percepirlo, non è più il sensore di una telecamera a riempire di immagini lo schermo ma il calcolatore.

Il mondo dei videogiochi ha creato i codici che hanno permesso lo sviluppo della computer grafica. Lo ZX Spectrum prodotto dalla Sinclair dal 1982 al 1985 non aveva una vera e propria GPU, il suo unico chip operava costantemente in modalità grafica con risoluzione di 256 × 192 pixel. Utilizzando 8 colori di base ne poteva generare fino a 15 e il collegamento al televisore avveniva con un cavo RF, sintonizzando il televisore sul canale UHF 36.

Le prime schede grafiche avevano un rapporto di forma di 4/3 per adattarsi agli apparecchi TV esistenti, ma erano in grado di generare un numero di punti e una quantità di colori minori di quelli indicati negli standard televisivi. La rapida evoluzione del settore, spinto dalla neonata industria dei videogiochi, ha richiesto di stabilire nuove convenzioni, si comincia quindi a parlare di standard grafici che nascono e si evolvono seguendo le esigenze dell’industria informatica con un percorso parallelo e autonomo rispetto a quello dei sistemi audiovisivi. Tutto questo almeno finché, con l’incremento delle prestazioni dei computer è stato possibile digitalizzare prima i contenuti e poi tutto il flusso audiovisivo, a quel punto, fatta la pace tra computer e televisione, nasce il video digitale che porta con sé storie e codici diversi che, a volte con fatica, cercano ancora oggi di integrarsi tra loro.

Il computer non ha solo permesso di svolgere con maggiore velocità e costi ridotti operazioni che, almeno idealmente, si potevano eseguire anche in precedenza (montaggio, archiviazione, trasmissione, ecc.), ma ha ridefinito il concetto di video, liberandolo dalla sua origine televisiva e cinematografica. La possibilità di aggiungere elementi di natura grafica o da altre fonti non-video sia analogiche che digitali, di rielaborare le immagini modificandone la forma e i rapporti geometrici, di andare liberamente oltre alle convenzioni fissate, ha creato infine quella miscela di codici visivi che, insieme ai video propriamente detti, costituiscono la multivisione contemporanea.

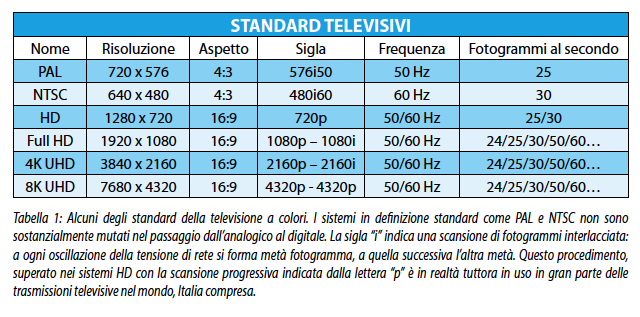

Nella tabella 2 sono indicati alcuni degli standard grafici più diffusi, ognuno con la sua specifica risoluzione. Generalmente con questa parola intendiamo la quantità di pixel o punti che costituiscono un’immagine, un fotogramma di un filmato o uno schermo, esprimendo questo valore come numero di punti sull’asse orizzontale moltiplicato per il numero di punti sull’asse verticale.

Nel video analogico, come detto, lo standard garantisce uniformità di risoluzione e frequenza di fotogrammi in tutti gli anelli della catena: prendendo come riferimento il sistema PAL possiamo dire che sia i fotogrammi del filmato che il televisore hanno la stessa risoluzione cioè 720 × 576 e anche che hanno la stessa frequenza che è quella della tensione di rete, cioè 50 Hz. La sigla 576i50 si può applicare sia al mezzo che al contenuto. Nel video digitale, invece, la risoluzione del filmato, la risoluzione di uscita del lettore (di solito un PC) e la risoluzione dello schermo non sono necessariamente uguali e quindi sono almeno tre le risoluzioni da considerare. I fotogrammi al secondo del filmato, la frequenza di aggiornamento della GPU, del monitor o del videoproiettore non sono necessariamente uguali e quindi sono più di una le frequenze da considerare a cui si aggiunge la frequenza di un’eventuale videocamera che riprende lo schermo. Un’ampia gamma di possibilità si è sostituita alla linearità del mondo degli standard e la complessità degli schemi che si possono ottenere è pressoché illimitata.

Un moderno Image Processor per la gestione dei flussi visivi in un evento dal vivo. La prima cosa che si nota nelle schede di input e di output di queste macchine è la compresenza di connettori di natura diversa, alcuni pertinenti all’ambito video (SDI), altri tipici dei sistemi informatici (HDMI, Display Port).

In sintesi le convenzioni stabilite dall’industria della televisione e quelle stabilite dall’industria informatica oggi convivono in un dualismo che è ricorrente nei vari anelli della catena.

Nella maggior parte dei casi una regia video di un evento dal vivo è composta da uno o più computer muniti di corpose schede grafiche e svariati apparati per convertire uno standard nell’altro. Raccoglie segnali sia di natura video che CGI (Computer Generated Images), genera effetti, integra con altra grafica pre-prodotta ed altra ancora prodotta in tempo reale; invia segnali a schermi LED, videoproiettori e monitor per la messa in onda dal vivo e ad altre regie video per la registrazione, l’emissione televisiva, lo streaming, ecc. Il professionista che si occupa di queste tecnologie deve avere quindi una competenza ampia che parte naturalmente dall’audiovisivo ma spazia nella computer grafica (senza confondere i due aspetti) e nella programmazione di sistemi digitali. Deve essere inoltre in grado di comunicare adeguatamente con i settori dell’audio, delle luci, della scenotecnica e con tutti gli altri soggetti coinvolti nell’allestimento.

Media server, image processor, mixer switcher, laptop per riprodurre presentazioni in Power Point, software per la creazione di animazioni grafiche in tempo reale: una regia integra elementi della computer grafica con i segnali video provenienti dalla regia camere per realizzare complessi canvas multimediali.

Fonti:

Marcus Weise, Diana Weynand “How Video Works” Focal Press

Marzio Barbero, Natasha Shpuza “I formati HDTV” - Elettronica e Telecomunicazioni, Aprile 2005

Piervincenzo Nardese “Tecniche di Video Digitale” Apogeo

International Telecommunication Union – Radiocommunication Sector: Reccomandation BT.709-6 (06/2015)

https://www.itu.int/rec/R-REC-BT.709-6-201506-I/en

Digital Cinema Initiatives: Digital Cinema System Specification v. 1.4.5

https://www.dcimovies.com/dci-specification

Epson support:

https://files.support.epson.com/docid/cpd4/cpd41452/source/specifications/reference/plhc3000_3600e/spex_video_display_format_plhc3000.html

Benq knowledge base:

https://www.benq.eu/it-it/knowledge-center/knowledge/projector-color-coverage-and-color-gamuts.html

Watchout 7 User Guide

https://www.dataton.com/watchout-7-users-guide

Wikipedia